- Startseite >>

- Lebensmittel >>

- Warengruppen >>

- Wc 06 Fleisch

Fleisch warmblütiger Tiere

Warenkunde

Der Begriff "Fleisch" hat in der Umgangs- und Fachsprache unterschiedliche Bedeutung. Der Verbraucher versteht unter Fleisch üblicherweise das rohe oder zubereitete Muskelgewebe von Schlachttieren. Nach den Rechtsvorgaben der EU (VO (EG) Nr. 853/2004) werden unter dem Begriff "Fleisch" alle genießbaren Teile einschließlich Blut von Rind, Schwein, Schaf, Ziege, Geflügel, Pferd, Esel, Hasentieren sowie Wild zusammengefasst.

Die Leitsätze des Deutschen Lebensmittelbuches definieren "Fleisch" als Teile von geschlachteten oder erlegten warmblütigen Tieren, die zum Genuss für Menschen bestimmt sind, legen dabei jedoch fest, dass man bei der gewerbsmäßigen Herstellung von Fleischerzeugnissen nur die Skelettmuskulatur mit anhaftendem oder eingelagertem Fett- und Bindegewebe, Lymphknoten, Nerven, Gefäßen und Schweinespeicheldrüsen als "Fleisch" betrachtet.

Was wird generell untersucht?

Das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) untersucht Fleisch auf seine mikrobiologische und chemische Beschaffenheit sowie auf das Vorhandensein von Rückständen oder Kontaminanten, wie z. B. Schwermetalle oder Tierarzneimittel. Dabei wird auch die ordnungsgemäße Kennzeichnung überprüft. Wo erforderlich, wird am LGL untersucht, ob Fremdeiweiße wie z. B. Sojaeiweiß zugesetzt wurden oder es erfolgt der Nachweis der Tierart mittels molekularbiologischer Analyseverfahren.

Bei der mikrobiologisch-hygienischen Untersuchung gliedert sich der Untersuchungsgang zunächst in eine Überprüfung der sensorischen Merkmale (Aussehen, Geruch, Geschmack) und in die mikrobiologische Untersuchung. Das Untersuchungsspektrum umfasst dabei - je nach Fragestellung - den Nachweis von Krankheits- oder Verderbniserregern oder von Indikatorkeimen für Hygienemängel. Sofern erforderlich, werden weiterführende Untersuchungen eingeleitet. Im Rahmen von Lagerversuchen überprüft das LGL die Haltbarkeit der Produkte. Dazu wird Fleisch in Fertigpackungen bis zum Ablauf des Verbrauchs- bzw. Mindesthaltbarkeitsdatums unter den vom Hersteller angegebenen Bedingungen gelagert und anschließend nach festgelegten Prüfplänen untersucht.

Bakteriologische Fleischuntersuchung (BU)

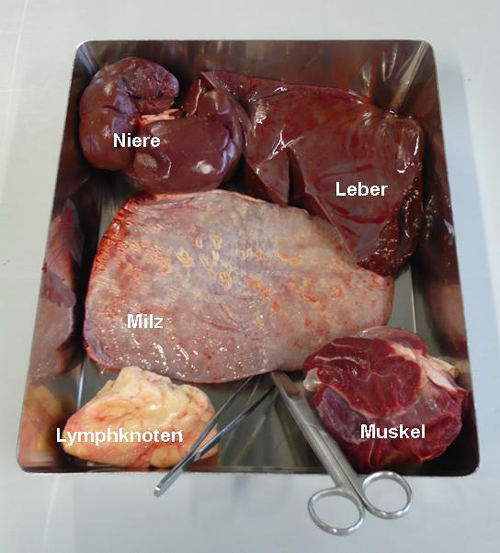

Ist ein geschlachtetes Tier bei der amtlichen Fleischuntersuchung am Schlachthof beziehungsweise in der Metzgerei wegen eines anatomisch-pathologischen Befundes auffällig, muss eine bakteriologische Fleischuntersuchung durchgeführt werden. Hierzu entnimmt der Amtliche Tierarzt Proben von Muskulatur, Leber, Niere, Milz, Lymphknoten und gegebenenfalls weitere Proben, die er zur Untersuchung beim LGL einschickt.

Am LGL werden solche Proben mikrobiologisch untersucht, um festzustellen, ob das Fleisch des Tieres noch für den Verzehr durch den Menschen geeignet und somit "genusstauglich" ist. Die Untersuchung umfasst eine Ermittlung des generellen Keimgehaltes des Fleisches und der einzelnen Organe, einen Test zur Feststellung von eventuell vorliegenden Antibiotikarückständen und den Nachweis von Salmonellen und obligat anaeroben Sporenbildnern (dazu zählen vor allem die als "Fleischvergifter" bekannten Clostridien).

Aufgrund der Untersuchungsergebnisse kann nun durch den Tierarzt vor Ort die abschließende Beurteilung des Schlachttierkörpers vorgenommen werden.

Abbildung 2: Untersuchungspflichtige Teile bei einer Bakteriologischen Fleischuntersuchung: Niere, Leber, Milz, Muskel und noch von Fettgewebe umgebener Lymphknoten (hier vom Rind, ohne besonderen makroskopischen Befund)

Wichtige rechtliche Grundlagen

- Verordnung (EG) Nr. 178/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates zur Festlegung der allgemeinen Grundsätze und Anforderungen des Lebensmittelrechts, zur Errichtung der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit und zur Festlegung von Verfahren zur Lebensmittelsicherheit

- Verordnung (EG) Nr. 852/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates über Lebensmittelhygiene

- Verordnung (EG) Nr. 853/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates mit spezifischen Hygienevorschriften für Lebensmittel tierischen Ursprungs

- VO (EG) Nr. 854/2004

Verordnung (EG) Nr. 854/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 mit besonderen Verfahrensvorschriften für die amtliche Überwachung von zum menschlichen Verzehr bestimmten Erzeugnissen tierischen Ursprungs (ABl. L 139 S. 206, gesamte Vorschrift ber. ABl. Nr. L 226 S. 83, ABl. 2008 L 46 S. 51) - Verordnung (EU) 2017/625 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. März 2017 über amtliche Kontrollen und andere amtliche Tätigkeiten zur Gewährleistung der Anwendung des Lebens- und Futtermittelrechts und der Vorschriften über Tiergesundheit und Tierschutz, Pflanzengesundheit und Pflanzenschutzmittel, zur Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 999/2001, (EG) Nr. 396/2005, (EG) Nr. 1069/2009, (EG) Nr. 1107/2009, (EU) Nr. 1151/2012, (EU) Nr. 652/2014, (EU) 2016/429 und (EU) 2016/2031 des Europäischen Parlaments und des Rates, der Verordnungen (EG) Nr. 1/2005 und (EG) Nr. 1099/2009 des Rates sowie der Richtlinien 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG und 2008/120/EG des Rates und zur Aufhebung der Verordnungen (EG) Nr. 854/2004 und (EG) Nr. 882/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates, der Richtlinien 89/608/EWG, 89/662/EWG, 90/425/EWG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG und 97/78/EG des Rates und des Beschlusses 92/438/EWG des Rates

- Verordnung (EG) Nr. 2073/2005 der Kommission über mikrobiologische Kriterien für Lebensmittel

- Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 des europäischen Parlaments und des Rates betreffend die Information der Verbraucher über Lebensmittel

- Durchführungsverordnung (EG) Nr. 1337/2013 der Kommission mit Durchführungsbestimmungen zur Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Angabe des Ursprungslandes bzw. Herkunftsortes von frischem, gekühltem oder gefrorenem Schweine-, Schaf-, Ziegen- und Geflügelfleisch

- Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuch

(LFGB)

- Verordnung über Anforderungen an die Hygiene beim Herstellen, Behandeln und Inverkehrbringen von Lebensmitteln (Lebensmittelhygiene-Verordnung – LMHV)

- Verordnung über Anforderungen an die Hygiene beim Herstellen, Behandeln und Inverkehrbringen von bestimmten Lebensmitteln tierischen Ursprungs (Lebensmittelhygiene-Verordnung – Tier-LMHV)

- Allgemeine Verwaltungsvorschrift über die Durchführung der amtlichen Überwachung der Einhaltung von Hygienevorschriften für Lebensmittel und zum Verfahren zur Prüfung von Leitlinien für eine gute Verfahrenspraxis (AVV Lebensmittelhygiene - AVV LmH)

- Leitsätze für Fleisch und Fleischerzeugnisse

Mehr zu diesem Thema

Untersuchungsergebnisse

- Radioaktivitätsuntersuchung von Wildpilzen und Wildschweinfleisch Untersuchungsergebnisse 2018

- Fleisch exotischer Tierarten aus dem Online-Handel Untersuchungsergebnisse 2018

- pH-Werte von rohem Fleisch aus dem Handel - Untersuchungsergebnisse 2018

Weitere LGL-Artikel

- Untersuchung von Schweinefleisch und -leber von Tieren aus Freilandhaltung auf Dioxine und PCBs

- Überprüfung der geografischen Herkunft bei verarbeitetem Rindfleisch

- Herkunftskennzeichnung von Fleisch

FAQs zum Thema

Archiv

Untersuchungsergebnisse

- Radioaktivitätsuntersuchung von Wildpilzen und Wildschweinfleisch - Untersuchungsergebnisse 2017

- Ergebnisse der Untersuchungen von Gänsen und Enten auf Antibiotikarückstände der Jahre 2014 und 2016

- Antibiotikarückstände in Kalbfleisch und Kalbsnieren Unterschiede zwischen ökologischer und konventioneller Erzeugung - Untersuchungsergebnisse 2015

- Rohes Fleisch – frisch oder aufgetaut?

- Rückstände von Antibiotika in Kälbern - Untersuchungsergebnisse 2014

- Rindfleisch aus Südamerika und aus einheimischer Erzeugung -Untersuchungsergebnisse 2014

- Rückstände von Pflanzenschutzmitteln in Rindern aus Ochsenbratereien - Untersuchungsergebnisse 2013

- Untersuchung von Wildbret auf Blei, Kupfer und Zink (2012)

- Mikrobiologische Untersuchungen Hackfleisch 2012 – 2013

- Dioxinbelastung von Wild - Untersuchungsergebnisse 2011

- Kontamination von Weidetieren mit Dioxinen, Furanen und dl-PCB im Jahr 2010

- Rückstände von Pflanzenschutzmitteln und Polychlorierten Biphenylen in Putenfleisch aus dem Handel von Januar bis März 2010

- Nachweis humanpathogener Yersinia enterocolitica-Stämme in Schweinefleisch und -zubereitungen - Untersuchungen im ersten Halbjahr 2009

- Geflügelfleisch vor dem Verzehr immer gut durchgaren - Untersuchungsergebnisse 2008-2009

- Fleischeinlage in Wurst und Sülzen - Untersuchungsergebnisse 2008

- Dioxin und dioxinähnliche PCB in Fleisch von Freilandrindern - Untersuchungsergebnisse 2008

- Nachweis pathogener Mikroorganismen in Wildfleisch - Untersuchungsergebnisse 2008

- Radiocäsium in einheimischen Wildbret - Untersuchungsergebnisse 2008

- Schwerpunktuntersuchung 2008: Jod in Lebensmitteln

- Nachweis von STEC/VTEC in Lebensmitteln (2007 und 2008)

- Bestrahlung von Lebensmitteln - Untersuchungsergebnisse 2008

- Fleisch warmblütiger Tiere - Untersuchungsergebnisse 2007

- Dioxine und dioxinähnliche PCB - Untersuchungsergebnisse 2007

- Bestrahlung von Lebensmitteln, Untersuchungsergebnisse 2007

- Herkunfts- und Authentizitätprüfungen (2007) mittels Stabilisotopenanalytik (IRMS und NMR)

- Pflanzenschutzmittel, Polychlorierte Biphenyle (PCB) und andere organische Kontaminanten in Lebensmitteln tierischer Herkunft - Untersuchungsergebnisse 2007

- Arzneimittelrückstände in Tieren und tierischen Lebensmitteln - Untersuchungsergebnisse 2007

- Pentachlorphenol (PCP) in Fleisch - Untersuchungsergebnisse 2006

- Pestizide und Polychlorierte Biphenyle (PCB) in tief gefrorenem Lammfleisch aus dem Handel - Untersuchungsergebnisse 2005

- Pharmakologisch wirksame Stoffe - Untersuchungen 2005

- Tetrazykline in Schweinefleisch: In Bayern nur 0,14 % der Proben belastet - Untersuchungsergebnisse der Jahre 2003 und 2004

Produktübergreifende Untersuchungsergebnisse

- Rückstände in Lebensmitteln tierischer Herkunft - Untersuchungsergebnisse 2014

- Bestrahlung von Lebensmitteln - Untersuchungsergebnisse 2014

- Bestrahlung von Lebensmitteln: Untersuchungsergebnisse 2013

- Pflanzenschutzmittelrückstände in Lebensmitteln tierischer Herkunft - Untersuchungsergebnisse 2013

- Cäsiumbelastung in Wildfleisch und Wildpilzen aus Bayern – Untersuchungsergebnisse 2013

- Bestrahlung von Lebensmitteln: Untersuchungsergebnisse 2012

- Pflanzenschutzmittelrückstände in Lebensmitteln tierischer Herkunft - Untersuchungsergebnisse 2012

- Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) in Gegrilltem – Untersuchungsergebnisse 2012

- Bestrahlung von Lebensmitteln: Untersuchungsergebnisse 2011

- Dioxinkontamination durch verunreinigte Futtermittel – Untersuchungsergebnisse 2011

- Marktüberwachung – Untersuchungsergebnisse 2011

- Bestrahlung von Lebensmitteln: Untersuchungsergebnisse 2010

- Untersuchung von Lebensmitteln tierischen Ursprungs auf PFT - Untersuchungsergebnisse 2007-2010

- Dioxinbelastung von Hühnerfutter – Untersuchungsergebnisse 2010

- Marktüberwachung – Untersuchungsergebnisse 2010

- Dioxine - Untersuchungsergebnisse 2009

Weitere LGL-Artikel

- Aktualisierung der Leitsätze für Fleisch und Fleischerzeugnisse

- Mehr Transparenz durch verpflichtende Angaben zur Herkunft von Fleisch

- Entzündungshemmer im Fokus

- Ochsenfleisch: Ochs am Spieß

- Spanferkel

- Änderung der Leitsätze für Fleisch- und Fleischerzeugnisse des Deutschen Lebensmittelbuchs

- Fotoserie: Ablauf der Untersuchung der Fleischproben im LGL in Erlangen - Pressefotos zum Download

- Fotoserie: Sensorische Untersuchung von Fleischproben im LGL in Oberschleißheim - Pressefotos zum Download

- Separatorenfleisch

- Fleischverderb

- Transglutaminase in Rohschinken

- Histologische Untersuchung von Wurstwaren und Fleischerzeugnissen

- Hilfsmittel aus Zusatzstoffen und/oder für Lebensmittel

- Verbrauchertipps für den Verzehr von Geflügelfleisch