EU-Schnellwarnsysteme

Ablauf und Rechtsgrundlagen

Krankheitserregende Keime in Rohmilchkäse, Glassplitter in Lebensmitteln, Weichmacher in Spielzeug, krebserregende Stoffe in Textilien oder verbotene Duftstoffe in Kosmetika können ernste Risiken für die menschliche Gesundheit darstellen. Dies erfordert ein schnelles und effektives Handeln der Verbraucherschutzbehörden. All dies sind Beispiele für ernste Risiken für die menschliche Gesundheit, die ein schnelles und effektives Handeln der Verbraucherschutzbehörden erfordern.

Angesichts der heutigen internationalen Verflechtung der Warenströme kann dies im EU-Binnenmarkt nur gelingen, wenn alle beteiligten Behörden über die Staatsgrenzen hinweg eng zusammenarbeiten. Zu diesem Zweck wurden zwei behördeninterne Warn- und Informationssysteme zur schnellen Weitergabe von Informationen innerhalb der EU geschaffen. Das Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF) für Lebensmittel, Lebensmittelbedarfsgegenstände und Futtermittel und das Rapid Exchange of Information System (RAPEX) für Verbraucherprodukte wie z.B. Spielzeug, Bekleidung und Kosmetika.

Die Rechtsgrundlage für das Schnellwarnsystem RASFF findet sich in Artikeln 50 ff. der Verordnung (EG) Nr. 178/2002 zur Festlegung der allgemeinen Grundsätze und Anforderungen des Lebensmittelrechts. Durchführungsbestimmungen für das RASFF sind in der Durchführungsverordnung (EU) 2019/1715 der Kommission vom 30.09.2019 mit Vorschriften zur Funktionsweise des Informationsmanagementsystems für amtliche Kontrollen und seiner Systemkomponenten (IMSOC-Verordnung“) enthalten. Darüber hinaus gibt es zur Vereinheitlichung des Ablaufs und der Organisation des Schnellwarnsystems RASFF in Deutschland eine "Allgemeine Verwaltungsvorschrift für die Durchführung des Schnellwarnsystems für Lebensmittel, Lebensmittelbedarfsgegenstände und Futtermittel (AVV Schnellwarnsystem - AVV SWS)".

Rechtsgrundlagen für das Schnellwarnsystem RAPEX sind in der Produktsicherheitsrichtlinie RL 2001/95/EG, die im Gesetz über die Bereitstellung von Produkten auf dem Markt (Produktsicherheitsgesetz) in deutsches Recht umgesetzt wurde, sowie in der VO (EU) 2019/1020 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 über Marktüberwachung und die Konformität von Produkten sowie zur Änderung der Richtlinie 2004/42/EG und der Verordnungen (EG) Nr. 765/2008 und (EU) Nr. 305/2011 sowie in der VO (EG) Nr. 765/2008 über die Vorschriften für die Akkreditierung und Marktüberwachung im Zusammenhang mit der Vermarktung von Produkten und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 339/93 des Rates, enthalten.

Werden entsprechende Risiken ausgehend von Lebens- und Futtermitteln oder Verbraucherprodukten festgestellt, werden die nötigen Informationen (u.a. Art und Herkunft des Produkts, Vertriebswege, vom Unternehmer ergriffene bzw. amtlich angeordnete Maßnahmen) über die Schnellwarnsysteme innerhalb der EU kommuniziert. Diese Meldungen werden dabei von der Europäischen Kommission an die zuständigen nationalen Kontaktstellen in den Mitgliedstaaten übermittelt. In Deutschland handelt es sich dabei um das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) bzw. die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA).

Die jeweilige nationale Kontaktstelle unterrichtet die zuständigen Kontaktstellen in den einzelnen Bundesländern, von denen die eingehenden Meldungen gesichtet und ausgewertet werden.

Abbildung: EU-Schnellwarnsysteme RASFF/ RAPEX– Aufbau und Ablauf in Deutschland

Rechtsquellen

- Verordnung (EG) 178/2002 zur Festlegung der allgemeinen Grundsätze des Lebensmittelrechts, zur Errichtung der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit und zur Festlegung von Verfahren zur Lebensmittelsicherheit

- Durchführungsverordnung (EU) 2019/1715 der Kommission vom 30.09.2019 mit Vorschriften zur Funktionsweise des Informationsmanagementsystems für amtliche Kontrollen und seiner Systemkomponenten („IMSOC-Verordnung“)

- Verwaltungsvorschrift für die Durchführung des Schnellwarnsystems für Lebensmittel, Lebensmittelbedarfsgegenstände und Futtermittel (AVV Schnellwarnsystem - AVV SWS)

- Verordnung (EU) 2019/1020 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 über Marktüberwachung und die Konformität von Produkten sowie zur Änderung der Richtlinie 2004/42/EG und der Verordnungen (EG) Nr. 765/2008 und (EU) Nr. 305/2011

Die Aufgabe des LGL

Das LGL erfüllt die Aufgabe der bayerischen Schnellwarnkontaktstelle für das RASFF und zusätzlich für das RAPEX, sofern es sich um Produkte handelt, die unter das Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB) fallen. Die wichtigsten Aufgaben der Schnellwarnkontaktstelle sind:

- Sichtung der aus der EU eingehenden Meldungen. Falls Bayern betroffen ist, informiert die Kontaktstelle die zuständigen Behörden sowie das StMUV und koordiniert die erforderlichen Maßnahmen, z.B. Rücknahmeüberwachungen durch die Vor-Ort-Behörde, Ermittlung weiterer Vertriebswege, Betriebskontrollen etc.

- Erstellung von Folgemeldungen zu Schnellwarnungen aus der EU in Fällen, in denen Ermittlungsergebnisse aus Bayern für andere EU-Mitgliedstaaten oder Drittstaaten relevant sind, z. B. wenn zu einem fraglichen Produkt weitere Vertriebswege oder Maßnahmen eines bayerischen Unternehmens (Hersteller, Importeur, Großhändler) vorliegen.

- Werden in Bayern Befunde über Produkte, die ein Risiko für die menschliche Gesundheit darstellen bekannt, z.B. durch Untersuchungen am LGL, erstellt die Kontaktstelle entsprechende Meldungen (Originalmeldungen), um über das jeweilige Schnellwarnsystem betroffene EU-Mitgliedstaaten und Drittstaaten zu informieren.

- Eingehende Meldungen werden darüber hinaus u.a. im Hinblick auf die gesundheitliche Bewertung neu erkannter Risiken, neuartiger Schadstoffe und Kontaminanten etc. in Zusammenarbeit mit anderen Sachgebieten des LGL ausgewertet (z.B. Frühwarnsystem), um im LGL zeitnah auf Probleme reagieren zu können (z.B. durch risikoorientierte Probenahme bzw. Betriebskontrollen).

Statistik EU-Schnellwarnsysteme: RASFF und RAPEX

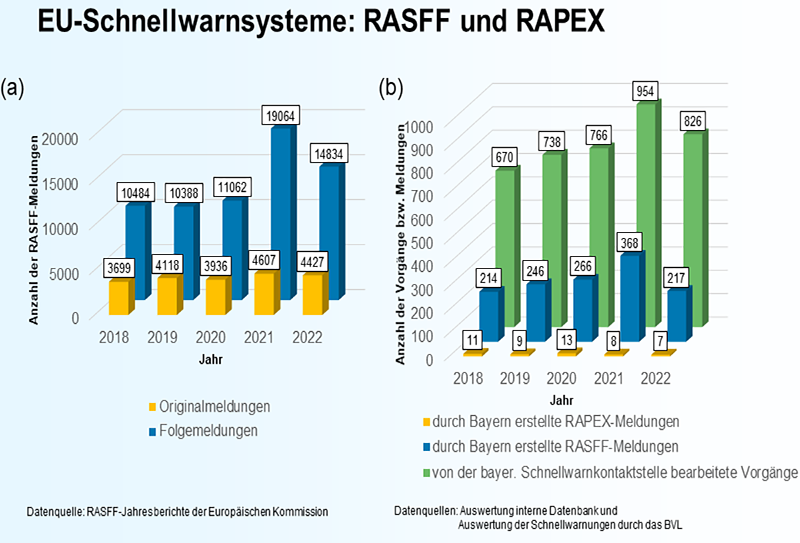

Abbildung: (a) Anzahl am LGL eingegangener RASFF-Meldungen (Original- und Folgemeldungen) in den letzten fünf Jahren, (b) Anzahl der von der bayerischen Schnellwarnkontaktstelle insg. bearbeiteten Vorgänge und Anzahl der durch Bayern erstellten RAPEX- und RASFF-Meldungen (jeweils Original- und Folge-/ Reaktionsmeldungen) in den letzten fünf Jahren

Veröffentlichungen im Internet

Öffentliche Warnungen (z.B. Pressemitteilungen) von Unternehmern oder Behörden vor

bestimmten Lebensmitteln, mit Lebensmitteln verwechselbaren Produkten, sowie

kosmetischen Mitteln und Bedarfsgegenständen, von denen ein akutes Gesundheitsrisiko

ausgeht, werden auf dem Internetportal www.lebensmittelwarnung.de veröffentlicht.

Hierbei

handelt es sich um eine durch das Bundesamt für Verbraucherschutz (BVL) und die

Bundesländer betriebene bundesweite Internetseite, auf der Informationen über die

genannten Produkte publiziert werden, wenn diese in den angegebenen Bundesländern auf

dem Markt sind oder über das Internet verkauft werden und möglicherweise bereits an

Endverbraucher abgegeben wurden. Auf der Internetseite des LGL (Link siehe unter

„Verwandte Themen“) werden darüber hinaus unter derselben Voraussetzung Warnungen

vor Futtermitteln veröffentlicht.

Die EU-Kommission veröffentlicht relevante Informationen zu den im RASFF bzw. RAPEX eingestellten Meldungen unter folgenden Internet-Adressen:

- RASFF-Meldungen: https://webgate.ec.europa.eu/rasff-window/portal/?event=notificationsList&StartRow=1

- RAPEX-Meldungen: https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport

Jahresbericht 2021/22

Im Rahmen des Jahresberichts 2021/2022 wurde die Anzahl der Meldungen in den EU-Schnellwarnsystemen RASFF und RAPEX für den Zeitraum 2018 bis 2022 ausgewertet und graphisch dargestellt. In den Jahren 2021 und 2022 ist die Anzahl der am LGL eingegangenen Meldungen im Vergleich zu den Vorjahren gestiegen.

Abbildung: (a) Anzahl am LGL eingegangener RASFF-Meldungen (Original- und Folgemeldungen), (b) Anzahl der von der bayerischen Schnellwarnkontaktstelle bearbeiteten Vorgänge und Anzahl der durch Bayern erstellten RAPEX- und RASFF-Meldungen (jeweils Original- und Folge-/ Reaktionsmeldungen)