- Startseite >>

- Tiergesundheit >>

- Tierkrankheiten >>

- Virusinfektionen >>

- Tollwut

Tollwut (Rabies, klassische Tollwut, terrestrische Tollwut)

Erreger

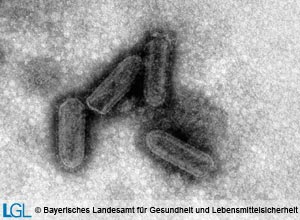

Abbildung 1: Elektronenmikroskopische Aufnahme von Rhabdovirus-Partikeln im Negativkontrast.

Der Erreger der klassischen Tollwut, das Rabiesvirus (RABV), gehört zur Familie der Rhabdoviren, zum Genus Lyssavirus. Neben RABV werden dem Genus derzeit 17 weitere Lyssaviren zugeordnet. Diese Viren wurden bereits in verschiedensten Fledermausarten nachgewiesen und gelten daher als Erreger der sog. Fledermaustollwut.

Vorkommen und Übertragung

Infektionen mit RABV sind weltweit verbreitet. Ein gehäuftes Vorkommen wird aus etwa 100 Ländern der Erde, insbesondere auch aus touristischen Fernreisezielen in Asien, Mittel- und Südamerika, Afrika und Osteuropa berichtet. Auch Infektionen mit „Fledermaus-Lyssaviren“ treten weltweit auf. Die Übertragung der Tollwut erfolgt über den Speichel, meist durch den Biss eines an Tollwut erkrankten Tieres. Die Inkubationszeit variiert zwischen drei Wochen und mehreren Monaten. Nach Schätzungen der WHO sterben weltweit jährlich rund 60.000 Menschen an den Folgen einer Tollwutinfektion. Dank intensiver Bekämpfungsmaßnahmen wird das Seuchengeschehen in Europa zunehmend beherrschbar. Zum Schutz des Menschen und seiner Haustiere (Reiseprophylaxe) stehen wirksame und gut verträgliche Impfstoffe zur Verfügung. Die Bundesrepublik Deutschland ist seit 2008 anerkannt frei von terrestrischer Tollwut. Daher wurden die Impfempfehlungen für Hund und Katze 2021 von der Ständigen Impfkommission Veterinärmedizin (StIKo Vet) angepasst. Eine flächendeckende Impfung wird für Hund und Katze nicht mehr für erforderlich erachtet, jedoch sollte der direkte Kontakt zwischen Haustieren und Menschen mit Fledermäusen vermieden werden. Für Tiere mit direktem Kontakt zu Fledermäusen wird eine Impfung empfohlen. Ferner dürfen nur Tiere mit einem gültigen Tollwut-Impfschutz grenzüberschreitend reisen und sollte es zu einem Kontakt mit einem Tollwut-erkrankten oder –verdächtigen Tier kommen, hat dies bei einem geimpften Tier weniger drastische Konsequenzen zur Folge.

Fledermaustollwut

Das Hauptreservoir für die klassische Tollwut (Rabies) stellt in Mitteleuropa der Rotfuchs dar. Daneben existiert in Fledermäusen ein unabhängiger Infektionszyklus, der durch die eigenständigen Virusspezies European Bat Lyssavirus 1 und 2 (EBLV-1, EBLV-2) sowie das Bokeloh Bat Lyssavirus (BBLV) verursacht wird. Eine Übertragung auf andere Säugetiere und den Menschen ist möglich, wird aber weltweit sehr selten beobachtet. Eine Schutzimpfung gegen RABV ist auch gegen EBLV-1 und -2 wirksam. Exponierte Personen wie Fledermausschützer, Wildbiologen und Wildtierpfleger sollten deshalb eine Schutzimpfung in Betracht ziehen.

Als tollwutverdächtig gilt eine Fledermaus, die sich anfassen lässt, ein auffälliges oder aggressives Verhalten zeigt oder tot aufgefunden wird. Verdächtige Tiere sollten deshalb nicht ohne Schutz berührt werden.

Krankheitsbild

Die Tollwut ist eine akute, grundsätzlich letal verlaufende Infektionskrankheit, die vorwiegend Säugetiere befällt. Sie manifestiert sich bei klassischem Verlauf durch Bewusstseinsstörungen, Wesensveränderungen (wie erhöhte Erregbarkeit, Hydrophobie, Aerophobie, Photophobie) und progressive Lähmungserscheinungen, die letztlich zum Tode führen. Es werden zumindest bei der klassischen Tollwut drei Stadien der Erkrankung, das Prodromalstadium (Initialstadium), das Exzitationsstadium ("rasende Wut") und das Paralysestadium ("stille Wut") unterschieden. Der Mensch gilt im Vergleich zum Tier als minder empfänglich. Das Krankheitsbild beim Menschen entspricht dem des Tieres.

Diagnostik

Die Diagnose einer Lyssavirus-Infektion (Tollwut) erfolgt mittels Nachweis des Virusantigens in Abklatsch-Präparaten des Gehirns mittels Immunfluoreszenztest (IFT) oder dem Nachweis von Virus-RNA (PCR) im Gehirn tollwutverdächtiger Tiere. Eingesendet werden können ganze Tierkörper oder Köpfe von Tieren. Die Hinweise für das Verpacken und Einsenden von Proben sind zu beachten (siehe: Einsenderichtlinien). Auf Kühlung während des Transportes ist zu achten.

Aktueller Stand in Bayern

In den meisten westlichen Ländern Europas ist die Tollwut durch umfassende Bekämpfungsmaßnahmen, insbesondere durch die orale Immunisierung der Füchse, getilgt worden. Der letzte in Bayern positiv getestete Fuchs stammt aus dem Jahr 2001. Bayern ist deshalb mit Wirkung vom 28.09.2008 von der Weltorganisation für Tiergesundheit WOAH (gegründet als Office International des Epizooties (OIE)) als "frei von terrestrischer bzw. klassischer Tollwut (RABV)" eingestuft worden. Als Hauptrisikofaktor für die Wiedereinschleppung der terrestrischen Tollwut gilt derzeit, wie die letzten beiden RABV-Infektionen in Bayern (2010 ein Hund aus Bosnien-Herzegowina, 2013 ein Hund aus Marokko) deutlich zeigen, der Import von als Haustieren gehaltenen Fleischfressern. Für den Reiseverkehr mit Haustieren sind deshalb eigene gesetzliche Vorschriften der Überwachung in Kraft (Verordnung (EU) Nr. 576/2013 und Verordnung (EU) Nr. 2016/429). Zum Nachweis der anhaltenden Tollwutfreiheit in Bayerns Wildtierpopulation ist ein flächendeckendes Tollwut-Monitoring durch die Bundes-Verordnung zum Schutz gegen die Tollwut vorgeschrieben.

Fledermaus-Lyssaviren, vor allem das EBLV-1 (European Bat Lyssavirus), werden in verschiedenen Anrainerstaaten der Nord- und Ostsee (darunter auch die Niederlande, Dänemark und Deutschland) relativ regelmäßig gefunden. Der Nachweis von BBLV (Bokeloh Bat Lyssavirus) bei einer Fransenfledermaus, die im November 2024 in einem nordbayerischen Landkreis gefunden wurde, stellte bayernweit den sechsten Fall von Fledermaustollwut durch BBLV dar. Auch EBLV-1 und EBLV-2 wurden in Bayern bislang jeweils nur einmal bzw. zweimal nachgewiesen, EBLV-1 erstmalig im Mai 2015. Das Infektionsrisiko durch Kontakt mit den natürlichen Fledermauspopulationen in Bayern wird deshalb weiterhin als gering eingestuft.

Das LGL führt in Kooperation mit dem Landesamt für Umwelt und den Koordinationsstellen für den Fledermausschutz in Bayern seit 2011 ein kontinuierliches Tollwut-Monitoring bei Fledermäusen durch.

Gesetzliche Regelungen, Referenzlabor (in der jeweils gültigen Fassung)

- Verordnung zum Schutz gegen die Tollwut (Tollwut-VO)

- Verordnung (EU) Nr. 576/2013 vom 12. Juni 2013 über die Verbringung von Heimtieren zu anderen als Handelszwecken und zur Aufhebung der Verordnung (EG) 998/2003

Nationales Referenzlabor: Friedrich-Loeffler-Institut, Südufer 10, 17493 Greifswald - Insel Riems (OIE und Nationales Referenzlabor für Tollwut), Tel. 033979 80-186, Link zum Referenzlabor: WOAH und NRL für Tollwut, WHO CC: Friedrich-Loeffler-Institut (fli.de)