Neospora caninum

Erreger

Neospora caninum ist ein einzelliger Parasit (Protozoon), der als Abortursache (Verwerfensursache) beim Rind immer wieder Aufmerksamkeit erregt. Er zählt weltweit zu den wichtigsten Aborterregern des Rindes.

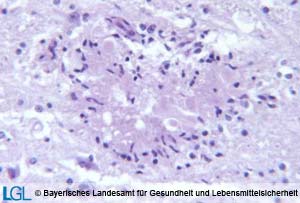

Abbildung 1: Mikroskopische Aufnahme des Gehirnes eines abortierten Rinderfetus mit Herden untergegangenen Gewebes

Entwicklungs-Zyklus und Übertragung

Endwirte von Neospora caninum sind Hunde, Kojoten und Wölfe.

Der Endwirt infiziert sich über die orale Aufnahme von Gewebe, welches die Parasiten-Stadien (Gewebezysten) enthält. Die häufigste Infektionsquelle für Hunde sind abortierte Früchte und Fruchthüllen, beziehungsweise Nachgeburten von infizierten Tieren. Verbreiter der Neospora caninum-Infektion sind daher beispielsweise Hunde, die Zugang zu Abort- und Nachgeburtsmaterial (Stall, Misthaufen) haben und ihren Kotabsatz auf einer Futterwiese (eventuell sogar auf einem Futtertisch) verrichten können. Eine weitere Infektionsmöglichkeit für Hunde besteht durch Verfütterung von rohem, zystenhaltigen Fleisch. Hunde, die ausschließlich mit industriellem und konserviertem Fertigfutter ernährt werden, sind in aller Regel von diesem Infektionsgeschehen ausgeschlossen.

Infizierte Hunde scheiden mit dem Kot Parasiten-Eier (Oozysten) aus und können dadurch andere empfängliche Tierarten (=Zwischenwirte) anstecken. Als natürliche Zwischenwirte sind bislang Wiederkäuer, Pferde, Füchse und auch der Hund selbst bekannt. Nehmen Rinder Neospora-Oozysten mit dem Futter oder Wasser auf, kommt es zum Befall von verschiedenen Organen (vorwiegend ZNS und Muskulatur) in denen sich Gewebezysten bilden. Ist ein Tier zum Zeitpunkt der Infektion trächtig, kann es im Mutterleib zu einer Erregerübertragung auf das Kalb und zum Absterben der Frucht kommen (Abort). In weniger schweren Fällen kann das Kalb als symptomloser Träger von Neospora caninum geboren werden und den Erreger bei späteren eigenen Trächtigkeiten an seine Nachkommen weitergeben. Der Infektionszyklus von Neospora caninum wird auf diese Weise nicht nur zwischen Endwirt und Zwischenwirt, sondern über den Weg einer intrauterinen Übertragung auch zwischen aufeinander folgenden Generationen der Zwischenwirte aufrecht erhalten.

Diagnose

Intravital ist der Nachweis von Antikörpern im Blut möglich. Postmortal kann der Erreger im Abortmaterial direkt nachgewiesen werden (Immun-/Histologie, DNA-Nachweis).

Im Endwirt Hund sind die Oozysten im Kot über Flotationsverfahren nachweisbar, lassen sich jedoch morphologisch nicht von den weniger pathogenen Oozysten von Hammondia spp. unterscheiden. Dies ist nur mittels molekularbiologischer Methoden möglich. Zudem werden die Oozysten nur in geringen Mengen ausgeschieden und eine negative Kotprobe schließt daher einen Befall nicht sicher aus.

Therapie/Prävention

Eine Therapie oder Impfung steht für Rinder derzeit nicht zur Verfügung. Erkrankte Hunde können je nach Ausprägung mit verschiedenen Therapeutika symptomatisch behandelt werden, eine Elimination des Erregers ist jedoch nicht möglich.

Die wirksamste Bekämpfung erfolgt daher durch Präventionsmaßnahmen:

- Endwirten (Hunde/Hofhunde, Füchse, …) keinen Zugang zum Stall und zu Futterlagerplätzen gewähren

- Abortmaterial vor dem Verzehr durch mögliche Endwirte sichern

- Hunde nicht mit rohem Rindfleisch oder -organen füttern

- Kontamination von Wasser und Futter für Wiederkäuer durch Hundekot unterbinden

- Kein Zukauf von infizierten Rindern

- Seropositive Rinder von der Zucht ausschließen

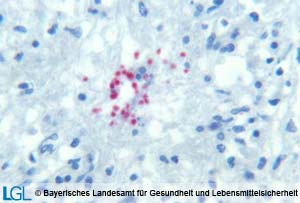

Abbildung 2: Mikroskopische Aufnahme des Gehirnes eines abortierten Rinderfetus mit immunhistologischem Nachweis von Neospora caninum-Tachyzoiten

Literatur

- Conraths F. J., Schares G.: Diagnostik und Epidemiologie Neospora-caninum-assoziierter Aborte beim Rind. Tierärztliche Praxis (G) 27, S. 145-153, 1999.

- Dubey J.P.: Review of Neospora caninum and neosporosis in animals. Korean J. Parasitol. 41, S. 1-16, 2003.

- Weber A., Zetzmann K., Ewringmann Th.: Vorkommen von Antikörpern gegen Neospora caninum bei Kühen in nordbayerischen Beständen mit Abortproblemen. Tierärztliche Umschau 55 S. 27-29, 2000.

- Sörgel, S., Müller, M., Schares, G., Neuss, T., Puchta, H., Kreuzer, P., Ewringmann, T., Ehrlein, J., Bogner, K.-H., Schmahl, W. (2009): Beteiligung von Neospora caninum bei Rinderaborten in Nordbayern. Tierärztliche Umschau 64 (2009), S. 235-243.

- Gattung Neospora. In: Deplazes P, Joachim A, Mathis A, Strube C, Taubert A, von Samson-Himmelstjerna G, Zahner H, Hrsg. Parasitologie für die Tiermedizin. 4., überarbeitete Auflage. Stuttgart: Georg Thieme Verlag KG; 2020.