Tularämie (auch Hasenpest oder Nagerpest)

Erreger

Francisella (F.) tularensis sind kleine, kokkoide, oft pleomorphe, unbewegliche, gramnegative Stäbchenbakterien. Ihre Zellwand ist sehr lipidhaltig und vermittelt eine hohe Widerstandsfähigkeit (Tenazität) der Erreger in der Umwelt.F. tularensis kann in der Umwelt (Erdboden, Schlamm oder Wasser) Wochen bis Monate überleben. F. tularensis kommt vorwiegend bei Nagetieren, aber auch bei anderen Tieren vor und kann auf den Menschen übertragen werden (Zoonose).

Die Erreger sind anspruchsvoll, so dass zur Anzucht im Labor mit Zusätzen versehene, Cystein-haltige Spezialnährmedien verwendet werden müssen.

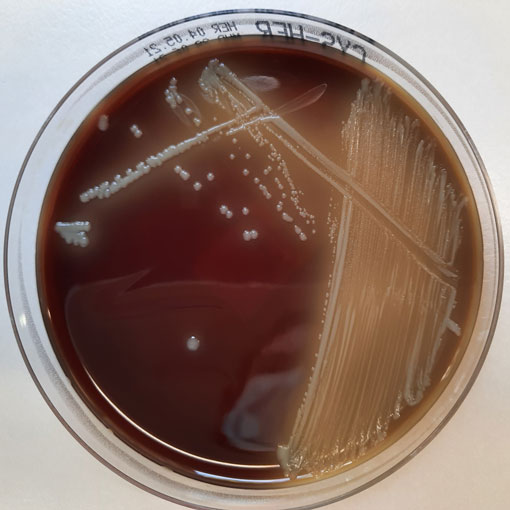

Abb. 1: Francisella tularensis ssp. holarctica, isoliert aus einem bayerischen Feldhasen

Vorkommen beim Tier

Das Bakterium ist insbesondere auf der Nordhalbkugel weit verbreitet, wobei die besonders gefährliche Unterart Francisella tularensis ssp. tularensis (Biovar Typ A) auf Nordamerika beschränkt ist. In Mitteleuropa herrscht die weniger virulente Unterart Francisella tularensis ssp. holarctica (Biovar Typ B) vor.

F. tularensis kommt vor allem in wildlebenden Tieren vor und hat ein sehr weites Wirtsspektrum. Besondere Bedeutung als Reservoir hat in Deutschland vor allem der Feldhase. Kaninchen und Nagetiere wie Mäuse, Wühlmäuse, Ratten oder Eichhörnchen können genauso wie Wildwiederkäuer, Fleischfresser und sogar Vögel ebenfalls infiziert sein. Stechinsekten und insbesondere Zecken können bei der Übertragung eine wichtige Rolle spielen.

Die Erkrankung wird bei Feldhasen in Nord- und Südbayern gleichermaßen nachgewiesen. Daten des Friedrich-Loeffler-Instituts zeigen, dass der Erreger in Feldhasenpopulationen zwischen Nordsee und Bodensee vorkommt. In Bayern wird das Hasenpestgeschehen vom LGL seit 2007 verfolgt. Seit 2012 besteht darüber hinaus auch eine Kooperation des LGL mit dem Bayerischen Jagdverband in Form eines sogenannten Feldhasenmonitorings. Die Anzahl der insgesamt am LGL durchgeführten Untersuchungen und Tularämie-Nachweise sind in Tabelle 1 und 2 dargestellt. In den positiven Fällen wurde dabei immer die weniger virulente Unterart F. tularensis ssp. holarctica diagnostiziert. Für weitere Informationen zum aktuellen Feldhasenmonitoring in Bayern, siehe Verlinkung am Ende des Artikels.

| am LGL auf Tularämie untersuchte Feldhasen | davon positiv | Tularämie-Fälle in folgenden Landkreisen | |

|---|---|---|---|

| Jan 2024 | 7 | 2 | KT, NEA |

| Feb 2024 | 8 | 2 | DON, DLG |

| März 2024 | 10 | 7 | RH, FS (2x), FFB (2x), DLG, GZ |

| April 2024 | 10 | 5 | KT, KU, GZ, DON, FS |

| Jahr | am LGL auf Tularämie untersuchte Feldhasen |

davon positiv |

|---|---|---|

| 2007 | 12 | 3 |

| 2008 | 26 | 5 |

| 2009 | 10 | 0 |

| 2010 | 3 | 1 |

| 2011 | 8 | 1 |

| 2012 | 40 | 4 |

| 2013 | 23 | 4 |

| 2014 | 77 | 29 |

| 2015 | 61 | 16 |

| 2016 | 61 | 10 |

| 2017 | 26 | 10 |

| 2018 | 106 | 22 |

| 2019 | 263 | 83 |

| 2020 | 134 | 45 |

| 2021 | 80 | 22 |

| 2022 | 32 | 11 |

| 2023 | 64 | 18 |

| April 2024 | 35 | 16 |

| Summe | 1061 | 300 |

Vorkommen beim Menschen

Trotz des Vorkommens des Erregers in der deutschen Feldhasenpopulation sind nur wenige humane Erkrankungsfälle bekannt. Gemäß den Daten des Robert-Koch-Instituts wurden seit 2010 nachfolgend aufgeführte Fallzahlen humaner Tularämie-Infektionen gemeldet (siehe Tab. 3).

| Tularämie-Fälle | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Jahr | In Deutschland |

Davon in Bayern |

|||

| 2010 | 31 | 5 | |||

| 2011 | 17 | 1 | |||

| 2012 | 21 | 2 | |||

| 2013 | 20 | 2 | |||

| 2014 | 22 | 4 | |||

| 2015 | 34 | 4 | |||

| 2016 | 41 | 10 | |||

| 2017 | 52 | 13 | |||

| 2018 | 54 | 20 | |||

| 2019 | 71 | 18 | |||

| 2020 | 59 | 22 | |||

| 2021 | 113 | 29 | |||

| 2022 | 68 | 16 | |||

| 2023 | 100 | 19 | |||

(Quelle:SurvStat @RKI, Stand Februar 2024)

Übertragungswege

Menschen infizieren sich vor allem bei intensivem Kontakt mit erkrankten Tieren oder deren Ausscheidungen bzw. beim Umgang mit Kadavern, insbesondere beim Enthäuten und Ausnehmen erlegten Wildes. Die Tularämie des Menschen ist daher in erster Linie eine Berufskrankheit von Jägern, aber auch von Köchen, Metzgern und Tierärzten. Infektionen von Landwirten durch infektiöse Stäube sind genauso beschrieben wie Infektionen nach Bissverletzungen. Eine Infektion über unzureichend erhitzte Nahrungsmittel oder kontaminiertes Wasser ist möglich.

Der Mensch ist für den Erreger sehr empfänglich. Für eine Infektion über Mund, Nase, Lidbindehaut oder kleine Haut- und Schleimhautverletzungen sind nur wenige Keime (10 - 50 Bakterien) notwendig.

Krankheitsbild beim Tier

Bei Tieren sind milde Formen mit lokaler Lymphknotenschwellung genauso möglich wie schwerwiegende, septikämische Verlaufsformen. Insbesondere bei Hasen, Kaninchen und Nagetieren sind seuchenhafte Verläufe mit hoher Sterblichkeit bekannt. Betroffene Tiere magern ab, zeigen struppiges Fell, schwankenden Gang und werden apathisch. Aufgrund von Entkräftung können sie ihre natürliche Scheu verlieren.

Krankheitsbild beim Menschen

Die Inkubationszeit wird mit 3 bis 10 Tagen angegeben, die Erkrankungsdauer mit 2 bis 3 Wochen, gefolgt von einer längeren Rekonvaleszenz.

Die Krankheit beginnt mit unspezifischen, grippeartigen Symptomen wie Kopf- und Gliederschmerzen, Fieber, Schüttelfrost und Mattigkeit. An der Eintrittsstelle entwickelt sich eine geschwürig zerfallende Papel. Die regionären Lymphknoten schwellen stark an und vereitern. Innere Organe können beteiligt sein (z. B. Lungenentzündung). Als besonders schweres Krankheitsbild ist die typhöse Form bekannt, die als Septikämie verläuft.

Nachfolgend aufgeführte Formen werden bei menschlichen Erkrankungen unterschieden (siehe Tab. 4)

| Betroffene Organsysteme | |

|---|---|

| Ulceroglanduläre Form | Geschwürig veränderte Hautläsion, Schwellung und Vereiterung der regionalen Lymphknoten |

| Glanduläre Form | Schwellung und Vereiterung der regionalen Lymphknoten ohne Hautläsion |

| Oculoglanduläre Form | Schwere Lidbindehautentzündung mit Beteiligung der Kopf-Lymphknoten |

| Oropharyngeale Form | Entzündung von Mund, Rachen und Mandeln mit Beteiligung der Halslymphknoten |

| Pleuropulmonale Form | Rippenfell- und Lungenentzündung |

| Gastrointestinale Form | Bauchkrämpfe, Übelkeit, Erbrechen, blutige Durchfälle |

| Typhöse, septikämische Form | Hohes Fieber, Schüttelfrost, Kopf- und Muskelschmerzen, Hirnhautentzündung, Multiorganversagen |

Eine erfolgreiche Behandlung ist besonders bei rechtzeitiger Diagnose mit Antibiotika gut möglich.

Diagnostik

Tote Feldhasen können pathologisch-anatomisch, histologisch und bakteriologisch untersucht werden. Die Diagnose beim Menschen wird meist als klinische Verdachtsdiagnose mit dem Vorbericht „Kontakt zu Wildtieren“ gestellt. Eine Absicherung erfolgt am besten durch kulturellen Erregernachweis aus klinischem Probenmaterial in Speziallaboratorien. Die Kultur sollte durch den Genomnachweis mittels PCR direkt aus dem Probenmaterial ergänzt werden, da der Erreger nicht in jedem Fall anzüchtbar ist. In der Humanmedizin ist auch die serologische Diagnostik (Antikörpernachweis aus dem Blut) ein etabliertes Nachweisverfahren.

Vorbeugende Maßnahmen

- Vermeidung von ungeschütztem Kontakt zu Wildtieren, insbesondere bei offensichtlichen kranken Tieren

- Vermeidung von ungeschütztem Kontakt zu Kadavern von Wildtieren

- Einhalten der Arbeitshygiene beim Umgang mit erkrankten oder toten Wildtieren

- Einhalten der Arbeits- und Küchenhygiene beim Umgang mit Wildbret während der Vorbereitung (Enthäuten, Ausnehmen) und der Zubereitung

- Wildgerichte nur gut durchgegart verzehren

Gesetzliche Grundlagen

Der Erregernachweis aus akuten menschlichen Erkrankungsfällen ist gemäß § 7 Abs. 1 des Infektionsschutzgesetzes meldepflichtig.

Die Tularämie bei Hasen und Kaninchen ist gemäß der Verordnung über meldepflichtige Tierkrankheiten dem zuständigen Veterinäramt zu melden.